大麻バッドトリップとは?初心者が知るべき原因・症状・回避法

大麻を使用したあとに突然不安・恐怖・動悸などに襲われ、強い不快感やパニックのような状態になることがあります。一般的に「バッドトリップ(Bad Trip)」と呼ばれる現象で、「大麻=リラックス」というイメージとのギャップに驚く人も少なくありません。自分が現地で見てきた限りでも、旅行中に初めて大麻を使った方が想像以上に不安を感じてしまう例を何度も見てきました。

バッドトリップは、大麻などの作用によって強い不安・恐怖・混乱が生じ、一時的に心身が過敏な状態になる現象と説明されています。リラックス目的で使用した場合でも、THCの摂取量や体調・環境の影響によって脳が刺激を処理しきれず、不快な体験が表れることがあります。多くのケースでは時間の経過とともに落ち着くとされています。

特に初心者や、旅行先で慣れない環境の中で使う人、作用がゆっくり現れるエディブル(食用大麻)を摂取した人に起こりやすい印象があります。

医学的な文献では、THC(テトラヒドロカンナビノール)が脳内の神経伝達の働きに影響し、強い刺激が加わることで不安感・混乱・時間感覚のゆがみが生じる可能性があるとされています。自分自身の経験としても、脳が“処理しきれないほどハイになった時”にバッドトリップが起こりやすいと感じています。(引用:米国国立衛生研究所)

ただし、バッドトリップは「危険」と決めつけるのではなく、まずは正しく理解することが大切です。多くの場合は命に関わるものではなく、原因や環境を整えることで十分に回避できます。

この記事では、「大麻バッドトリップとは何か?」から、起こる理由・避ける方法・もし体験したときの対処までを、自分の現地経験と研究データを交えながら丁寧に解説します。

目次

1:大麻バッドトリップって何?基本を押さえよう

大麻のバッドトリップとは、THC(テトラヒドロカンナビノール)の精神作用が強く働いたときに、通常の「リラックス」や「多幸感」とは異なる恐怖・混乱・不安・動悸・時間感覚のゆらぎが生じる状態を指すと言われています。自分が現地で見てきた限りでも、初めての場面や慣れない環境で使用した方が、想像以上の不安に襲われるケースは珍しくありません。

一時的にパニック発作に似た反応が出ることもあり、体験者が「戻れないのでは」と感じるほど強い恐怖を覚えることもあります。ただ、その多くは一過性で、時間の経過とともに落ち着く印象があります。

医学的な文献では、THCが脳内のカンナビノイド受容体(CB1受容体)に強く作用し、神経伝達の働きに影響することで心理反応が揺れやすくなると説明されています。本来であれば少量のTHCは穏やかな気分をもたらすとされていますが、量や環境によっては脳が刺激を処理しにくくなり、不安や感覚の違和感につながると考えられます。(引用:米国国立衛生研究所)

また、体調や睡眠、ストレスといった要素も影響すると言われています。疲労時や空腹時などは刺激に敏感になりやすく、同じ量でも反応が強くなることがあります。

大切なのは、バッドトリップを「大麻そのものが危険だから」と単純化して捉えるのではなく、環境・体調・摂取量などの条件が整わなかった時に起こりやすい一時的な反応として理解することです。

バッドトリップの定義と「大麻×バッドトリップ」の関係

バッドトリップ(Bad Trip)という言葉は、本来LSDなどのサイケデリック文化で使われていたもので、強い不安や混乱を伴う意識の変化を指すものとして紹介されることが多いです。大麻の場合でも、THC濃度が高い製品やエディブル(食用タイプ)の量が多い時などに似た反応が生じることがあります。

ポイントは、特定の条件が重なった時に作用がネガティブ方向へ傾きやすいという点です。脳内に取り込まれたTHCは、扁桃体(恐怖・不安を処理する部位)や前頭前皮質(思考や判断を担う領域)に影響するとされ、通常はその働きがポジティブな多幸感につながる一方、過剰になると不安や混乱へ振れやすくなります。

このように、バッドトリップは「大麻の化学的作用」と「その時の心理状態・環境」が組み合わさって偶発的に生じる反応と考えられており、一定の再現性を持って特定することが難しい現象です。

なぜ大麻でもバッドトリップが起きるのか?実態データから

大麻によるバッドトリップの発生率は研究によって幅がありますが、THC濃度が高い製品を使用した際に、一定割合のユーザーが不安感を経験したという報告があります。特に、THC30パーセント前後の高濃度フラワー、ロジンやワックスなどの濃縮物、作用が遅く長く続くエディブルは、体感のコントロールが難しいと言われています。(引用:カナダ保健省公式データ)

脳科学の分野では、THCが扁桃体の活動を高め、不安や恐怖が増幅されやすいという報告もあります。また、CBD(カンナビジオール)を併用していない場合、THCの刺激が抑えられず、体験が強く振れやすくなるとも言われています。(引用:米国国立衛生研究所)

自分が現地で見てきた限りでも、「高THC・低CBD」の製品はメリハリが強く、初心者が不安を感じやすい印象です。環境的な要因も重要で、暗い場所、人混み、騒音、孤独感などがあると、情報処理が追いつきにくくなり、心理がネガティブ側へ傾きやすいと感じています。

まとめると、バッドトリップは「刺激の強いTHC」+「心身のコンディション」+「環境」が重なった時に起こりやすい反応であり、適切な量や環境を整えることで大きく予防できると考えられます。

2:大麻バッドトリップの主な原因・リスク要因

バッドトリップは偶発的に起こるものではなく、いくつかの要因が重なった時に反応が強く出ると言われています。特にTHC濃度・使用量・体調・心理状態・環境の五つは重要で、自分が現地で見てきた限りでも、この条件が整っていない場面で不安を訴える人が多い印象があります。

つまり、「特別な体質だけが原因」ではなく、どんな人でも条件次第では体験し得る反応です。反対に、知識と準備があればリスクを大きく下げられると感じています。

ここでは、科学的な知見と心理的要因の両面から、代表的な原因を整理します。

① THCの過剰摂取と“高濃度製品”の拡大

現代の大麻薬局で販売されている大麻は、過去と比べてTHC濃度が高い傾向があり、20〜30パーセント前後のフラワーが一般的です。さらに、ロジンやワックスといった抽出物になると80パーセントを超える製品も多く見られます。

THCは脳内のCB1受容体に作用し、心地よい多幸感や集中状態をもたらすとされていますが、量が多すぎると不安、思考の混乱、時間感覚のずれなどが出ると報告されています。自分が観察してきた限りでも、初心者は耐性がほとんど無いため、少量でも十分に作用が出る印象があり、経験者と同じ量を試すと過度な刺激につながるケースをよく聞きます。(引用:米国国立衛生研究所)

そのため、バッドトリップは「THC量が個人の許容量を超えた時に、一時的に神経バランスが崩れやすくなる現象」と捉えられています。

② 初心者・不安傾向のある人はリスクが高い

バッドトリップには心理的な要因も深く関わります。研究では、不安傾向が強い人、緊張しやすい人、初めての場所で落ち着かない人は、同じ量でも反応が強く出ることがあるとされています。THCは扁桃体(不安の処理に関わる部位)にも作用すると言われており、通常なら心地よい刺激が、状況によっては不安方向に傾く可能性があります。(引用:米国国立衛生研究所)

初めての摂取で「どうなるか分からない」という気持ちそのものが心理的負荷となり、体感に影響してしまうこともあります。自分が見てきた範囲でも、初心者が静かな場所よりも人の多い環境で試した時に、不安が急に強まる例を多く見てきました。

③ 空腹・睡眠不足・疲労など体調の影響

体調が整っていない時は、同じ量でもTHCの作用が強く感じられやすくなります。特に空腹、脱水、睡眠不足、低血糖の状態では、THCの体感が急に高まることがあるとされています。

血糖値が低い状態では「めまい」「冷や汗」「不安感」などの生理反応が起こるため、それがTHCの感覚と重なってバッドトリップのように感じてしまうケースもあります。

また、食べ物によって体感の強さが変わる点も特徴です。マンゴーに含まれるミルセン、ナッツ類の脂質、ハーブ由来のテルペンなどは、THCの吸収や体感に影響することが報告されています。自分の体験でも、空腹時は体感が急激に強くなる一方、軽食を挟むと安定したケースが多く見られます。(引用:米国国立衛生研究所)

④ エディブル(食用大麻)の“遅効性”による誤飲

エディブルが原因のバッドトリップは非常に多く、現場でもよく耳にします。最大の問題は「効かないと思って追加してしまう」ことです。吸入とは違い、効果が出始めるまで30分〜2時間かかることがあり、その間に不安になって再摂取すると、時間差で作用が重なり、体験がコントロールしにくくなることがあります。医療系の報告では、エディブルに関連した不快な反応が一定数見られるとされています。(引用:カナダ保健省公式データ)

自分の経験では、食後に少量から始めたり、信頼できる人と一緒に穏やかな場所で試したりすることで、体験が安定しやすい印象があります。

3:症状・体験:大麻バッドトリップの具体的なサイン

大麻のバッドトリップは、単に「気分が悪くなる」というものではなく、心理的反応と身体的反応が同時に起きることが特徴とされています。自分が現地で見てきた限りでも、初めての人ほど不安を強く感じやすく、反応が大きく見える場面が多くあります。多くの場合、これは毒性によるものというより、THCの体内濃度が急激に上がったことで自律神経が敏感になり、一時的に過剰反応している状態だと考えられています。症状の種類を理解しておくことは、冷静に対処するうえで役に立つと感じています。

心理面では「思考が速すぎる」「時間の流れが変わって見える」「自分を外側から見ているような感覚」など、認知機能が一時的に混乱するケースが見られます。身体面では、動悸、めまい、震え、体の重さなどの反応が起きることがあります。ほとんどは数時間以内に落ち着く一過性の反応で、自分が観察してきた範囲でも時間の経過とともに自然回復している印象です。

この章では、こうしたサインを心理・身体・時間軸の三つに分けて整理します。

心理的な症状:不安・パラノイア・恐怖感など

心理的な反応は、大麻バッドトリップの中心と言われています。代表的なものは、理由のはっきりしない不安、落ち着かない感覚、被害的な思考、急な自己反省、過去の記憶の想起などです。脳科学の研究では、THCが扁桃体(恐怖反応に関わる部位)を活性化することが示されており、不安が強まりやすい可能性があるとされています。(引用:米国国立衛生研究所)

また、大麻は時間感覚や自己認識にも影響するため、「この状態が長く続く気がする」「思考が自分のものではないように感じる」という錯覚が起きることがあります。これは、認知処理の速度が一時的に変化している状態だと考えられています。

自分が見てきた限りでも、こうした心理反応は静かな環境に移動したり、深呼吸をしたりするだけでも徐々に軽減していくケースが多いと感じています。

身体的な症状:動悸・めまい・脱力・意識の変化

身体的な症状として多く見られるのは、動悸、めまい、体の重さ、震え、脱水感、口の渇きなどです。THCが交感神経に作用し、一時的に身体が「緊張モード」になることが背景にあると考えられています。特に初心者は心拍数の上昇を「危険な兆候」と捉えて不安が増してしまい、その不安が更に身体反応を強めるという循環に入ることがあります。

また、空腹、低血糖、脱水、睡眠不足などは体感を強める要因になると言われています。自分の経験でも、食事をとっていない状態では体感が急に強まる例をよく見てきました。これらの反応は命に関わるものではなく、水分補給や休息、軽い糖分摂取で落ち着いていくケースがほとんどだと感じています。

持続時間・回復までの時間の目安

大麻バッドトリップの持続時間は摂取方法や体調によって異なりますが、吸入の場合は30分〜2時間ほどがピークで、4〜6時間程度で落ち着くという報告があります。エディブルの場合は吸収が遅いため、ピークが1〜3時間後に訪れ、回復まで6〜12時間ほどかかることもあると言われています。(引用:カナダ保健省公式データ)

自分が見てきた範囲でも、心理症状 → 身体症状 → 眠気や倦怠感 → 安定という流れで回復していくケースが多い印象です。

重要なのは、バッドトリップは時間の経過とともに必ず収束していくという点です。大麻は代謝が進むと徐々に体外へ排出されるため、安全な場所で安静にし、水分をこまめに摂り、刺激の少ない環境に移ることで回復が早まることが多いと感じています。

4:初心者が起こしやすい“やってしまう”失敗パターン

大麻のバッドトリップは、偶然というより初心者に多い行動パターンが重なった時に起きているように感じています。特にタイのような国では、観光客がその日の気分で高濃度の花やプリロール、エディブルを購入できるため、情報が不足したまま使ってしまうケースを多く見てきました。

大麻の体感は即効性ではなく、睡眠、血糖値、空腹、疲労、メンタルなど、日常のコンディションによっても大きく変わります。自分の経験でも、同じ量を摂取しても「ほとんど感じない日」と「予想以上に強く感じる日」があります。この“体感の波”を知らないまま行動すると、無意識のうちにバッドトリップの条件を揃えてしまう可能性があります。

この章では、特に見かける三つの行動パターンについて、自分視点と科学的な知見を合わせながら整理します。

「効かない」と思ってすぐに追加摂取してしまう

自分が現地で見てきた中で最も多いのが「効かないから、もう一口」という追加摂取です。ジョイントやエディブルは体内に吸収されるまで時間差があり、THCが血中に反映されるまでに数分〜数十分、エディブルは1〜2時間かかることがあります。

この“待ち時間”を知らないと、「効かない」→「さらに摂取する」→「ピークが重なり急激に効く」という流れになり、結果として強い体感に繋がりやすくなります。医療分野の報告でも、エディブルの追加摂取は過剰体感の主な要因として挙げられています。自分の周囲でも、このパターンが最も典型的なバッドトリップのきっかけになっている印象です。(引用:カナダ保健省)

深夜・疲労・ストレスのある状態で使ってしまう

バッドトリップが起きるもう一つのパターンとして、心身のコンディションが整っていないタイミングで使ってしまうことがあります。THCはリラックス方向に働く一方で、強く効いた場合は交感神経にも影響すると言われています。

疲労、寝不足、ストレス、空腹、カフェインやアルコールの影響が残っている状態では、自律神経が不安定になりやすく、少量でも体感が強くなる可能性があります。特に深夜は認知機能が落ちやすく、思考が整理しづらい時間帯だと感じています。そのため、「急に怖く感じる」「考えが止まらなくなる」「不安感が増幅する」といった心理反応が起きやすくなると考えています。

自分の経験では、夜遅くや疲れた状態での摂取は体感が乱れやすく、初心者にとっては避けた方が良いタイミングだと感じています。

成分表示・濃度を確認せず高濃度製品を選んでしまう

初心者がつまずきやすい三つ目のパターンが、成分表示を確認せずに製品を選んでしまうことです。タイの大麻薬局では、THC25〜35%の花や、抽出物入りプリロール、強めのエディブルなど、インパクトの強い製品が多く並んでいます。研究では、THC濃度が高いほど扁桃体(不安反応に関わる部位)の刺激が強まりやすい可能性があるとされています。代謝が追いつかない場合、体感のピークが急に訪れ、不安や混乱が強まりやすくなることもあるようです。(引用:米国国立衛生研究所)

自分自身、初心者にはTHCの数値を必ず確認する習慣が必要だと感じており、特に高濃度製品は避けた方が安全だと考えています。

5:もしバッドトリップが起きたら?応急処置と対策

自分が現地で見てきたりでは、大麻のバッドトリップは「危険な症状」というより、数十分から数時間のうちに落ち着く一時的な反応である場合がほとんどです。THCが扁桃体(恐怖や不安を処理する部位)を一時的に強く刺激した結果として起こるもので、命に直結するケースは極めて少ないとされています。ただし、適切な対処方法を知っているかどうかで、その時間の不快感が大きく変わると感じています。

ここでは、自分の経験と専門機関の報告を参考にしながら、すぐにできる応急処置、落ち着きを取り戻すための環境づくり、そして稀に必要となる救急対応の目安を整理します。

まず落ち着く:呼吸・環境の変更・水分補給

- ① ゆっくり深呼吸(4秒吸って6秒で吐く。副交感神経が働き、心拍数が落ち着きやすくなります。)

- ② 明るく静かな場所に移動(暗い部屋や雑音、人混みは不安を感じやすい傾向があります。)

- ③ 水分補給/常温の水(必要に応じて軽い糖分。血糖値が下がると不安感や震えが強まりやすいため、糖分で落ち着くケースがあります。)

バッドトリップが始まった時に最優先されるのは、呼吸を整え、体と心に過剰な刺激が入らない環境へ移動することです。THCが強く働いた状態では交感神経が優位になり、心拍数が上がりやすく、不安が増幅されるように感じられます。以下のポイントは、自分が周囲にアドバイスして効果を感じた方法です。

呼吸と環境調整は、医療現場でも不安発作への対処として推奨されている方法が多く、大麻による一時的な不安反応でも有効だと感じています。(引用:米国CDC)

CBD併用や低刺激環境で“早めに収める”方法

自分の経験では、バッドトリップの初期にCBDの併用と低刺激な環境づくりが、症状の収束を早める方法として有効だと感じています。CBDはTHCとは逆に、扁桃体の過活動を抑える方向に働く可能性があるとされ、脳内のCB1受容体へのTHCの結合を弱めるという報告があります。そのため、CBDを摂取することで不安感や動悸が和らぎ、体感が落ち着いていくケースを多く見てきました。(引用:米国国立衛生研究所)

環境の影響も非常に大きいと感じています。バッドトリップは外部刺激が強いほど悪化しやすいため、静かで安全だと感じられる明るい空間に移動することが重要です。クラブや暗い部屋、街の雑踏などは、思考が暴走しやすく逆効果になる場合があります。

また、水分補給と軽い糖分(ジュース、チョコ、蜂蜜など)も有効です。血糖値が低下すると不安感が強まり、心が落ち着きにくくなるため、糖分が回復の助けになると感じています。

救急対応が必要なサイン:いつ医療機関へ?

- ① 強い胸痛・胸の圧迫感(心拍数上昇が背景にある可能性。持病がある場合は注意。)

- ② 嘔吐が止まらない・脱水症状(いわゆる“カンナビノイド過剰症候群”の可能性と言われるケースもあります。)

- ③ 意識が朦朧とする・反応が弱い(アルコールや他の物質との併用が疑われる状況。)

大麻のバッドトリップそのものは医療的緊急性が低いとされていますが、上記の状態が続く場合は医療機関の診断を考える必要があります。特に海外の違法エディブルや、ケミカル成分が混ざっている可能性がある製品では、THC以外の要因が体調不良を引き起こす場合もあります。

自分が現地で見てきた範囲でも「THCだけの反応なのか」「他の成分の影響なのか」を判断するために医療機関を利用するケースがあり、状況によっては早めに専門家の診断を受けることが安心につながると感じています。

6:バッドトリップを防ぐための安全な使い方ガイド

自分が現地で見てきた限りでは、大麻のバッドトリップは「突然訪れる予測不能の事故」というより、量・環境・体調・製品選びの4つが重なった時に起こりやすい傾向があると感じています。特に初心者はTHCへの耐性がまだ十分ではなく、同じ量でも強く反応しやすい印象があります。

また、空腹・疲労・ストレスなどの身体状態は、THCの体感に大きな影響を与えるとされています。血糖値が下がった状態では不安やめまいを感じやすく、軽い体調変化がバッドトリップのように感じられることもあります。さらに、食品によってTHCの吸収が強まるという研究報告もあり、思わぬ体験につながる場合があります。(引用:米国国立衛生研究所)

自分の考えとしては、使い方さえ整えればバッドトリップの多くは回避できると感じています。ここでは、初心者でもすぐ取り入れやすい安全対策を3つの視点から整理します。

「少量から・ゆっくり」が鉄則:安全な摂取量・スタート法

初心者がバッドトリップを経験する最も多い理由は、「まだ効かない」と感じてすぐに追加してしまうことだと考えています。THCは体内で作用が出るまで時間差があり、吸収のピークが重なると急激なハイにつながります。

使い始めは、とにかく少量から時間を置くことが基本です。ジョイントなら1〜2パフ吸って10〜15分待つ、エディブルの場合は2.5〜5mgほどのごく少量で2時間待つ。この“待つ時間”が重要だと感じています。THCは量だけでなく吸収速度によって体感が大きく変わるため、初心者の代謝が安定していない状態では少量でも突然強く感じることがあります。

焦らず、自分の体の反応を観察しながら進めることが、安全に楽しむための最も現実的な方法だと思います。

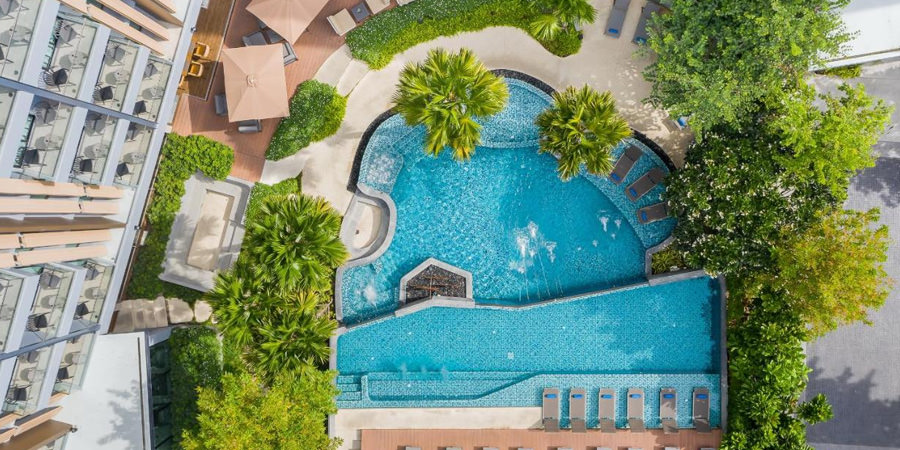

環境と相手を選ぶ:信頼できる人・安心できる場所で

- ・信頼できる友人がそばにいる

- ・明るく静かで落ち着ける空間

- ・座ったり横になれる場所

- ・動画や音楽など、意識を逸らせるものがある

自分がタイでユーザーを見てきた中では、環境によって体験の方向性が大きく変わる印象があります。THCは脳の「安心・危険」の判断に影響を与えるため、環境に不安要素があると体感がネガティブに傾きやすいように感じています。

街の騒音、人混み、暗い空間、見知らぬ人が多いパーティーなどは、初心者には刺激が過剰になりやすい環境です。一方で、以下のような条件が揃っていると落ち着きやすく、体験が穏やかな方向に進みやすいと思います。大麻の体験は心理状態と環境によって大きく左右されるという報告もあり、安心できる場所を選ぶことは最も実践的な予防策だと感じています。(引用:ケンブリッジ大学研究チーム)

製品の選び方:成分表示・THC濃度・ブランド信頼性の確認

バッドトリップの発生要因として、自分が特に強く感じているのが「強すぎる製品の選択」です。タイの大麻薬局では、THC25〜35%の高濃度フラワーや、抽出物入りプリロール、ケミカル肥料の残留が疑われる製品が販売されていることもあり、初心者には作用が強く出やすい印象があります。

また、ロジンやワックスなどの抽出物は極めて高濃度で、初心者が使うと急激に体感が強まることがあります。自分が初心者に勧める際は、成分表が明確で、信頼性のあるブランドの製品を選ぶことを最優先にしています。

特に初めての使用では、低THC・高CBDのバランス型の製品や、成分が明記されたフラワーを選ぶことで、予想外の強い体感を避けやすくなると感じています。

7:よくある質問(FAQ):「大麻バッドトリップ」の疑問を解消

自分が現地で見てきた限りでは、大麻のバッドトリップは初心者だけでなく経験者でも突然起きることがあります。その多くは「知らないことによって不安が増幅する」ことで、体験がより強く感じられてしまう印象があります。

この章では、実際に利用者から聞かれる質問や、よく検索されている疑問をもとに、科学的な報告とあわせて整理しました。使用前に不安がある人でも、落ち着いて対処できるように、Q&A形式でわかりやすくまとめています。

Q1|大麻バッドトリップはどれくらい続く?

自分が見てきた範囲では、バッドトリップの持続時間は摂取方法やTHC濃度によって大きく違うと感じています。吸入(ジョイント)の場合は30分〜2時間ほどでピークが落ち着き、多くは3時間以内に緩和することが多いとされています。一方で、エディブル(食用タイプ)は肝臓で代謝されるため作用が長く、4〜8時間、場合によっては10時間以上続くこともあります。

これは危険というより「作用時間が長い特徴」が関係していると考えられています。パニックが重なると体感時間が長く感じられるため、深呼吸や明るい環境づくりが回復を助けると感じています。

Q2|バッドトリップが起きたら水を飲むと治る?

自分の経験では、水を飲むこと自体がTHCの作用を直接弱めるわけではありません。ただし、脱水の改善、心拍の落ち着き、低血糖の緩和に役立つため、結果として回復をサポートすることが多いと感じています。

大麻は口の乾きや血糖値の低下につながりやすく、これらが不安や震えを強くするケースがあります。飲み物を選ぶ際は、水・スポーツドリンク・糖分を含む飲料が適しているとされています。一方で、アルコールはTHC吸収を強めると報告されているため避けた方が良いと考えています。(引用:米国国立衛生研究所)

大麻は口の乾きや血糖値の低下につながりやすく、これらが不安や震えを強くするケースがあります。飲み物を選ぶ際は、水・スポーツドリンク・糖分を含む飲料が適しているとされています。

一方で、アルコールはTHC吸収を強めると報告されているため避けた方が良いと考えています(引用:米国国立衛生研究所)。

Q3|なぜ初心者はバッドトリップしやすいの?

自分が感じてきた印象では、初心者はTHC耐性がほとんど無いため、少量でも強く反応しやすい傾向があります。「初めての感覚への不安」そのものがパニックにつながるケースも少なくありません。

また、空腹・低血糖・疲労・寝不足・ストレスなどの状態では、THC吸収が急激に強まりやすいという報告があります。ロジカルに考えると、体調不良とTHCの作用が重なることで「脳が異常な刺激と誤認しやすい」という構図だと受け止めています。(引用:PubMed医学研究データ)

Q4|CBDを使うとバッドトリップは本当に軽減できる?

自分の体験や周囲の声では、CBDが不安やパラノイアを緩和するという印象は多く聞かれます。研究でも、CBDは脳内のCB1受容体へのTHC結合を調整する働きがあると報告されています。(引用:UCL(ロンドン大学)研究チーム)

CBDオイルは吸収が比較的早いため、バッドトリップの初期段階で気持ちを落ち着けやすいという声も多いです。ただし、CBDのみで回復できるというわけではなく、環境・呼吸・休息を併せて行うことがより現実的だと感じています。

Q5|大麻で死ぬことはある?救急車を呼ぶべき危険な症状は?

- ・強い胸痛や胸の圧迫感

- ・嘔吐が続き脱水が疑われる

- ・意識が朦朧として会話が成り立たない

- ・呼吸が著しく浅くなる

自分がこれまで見てきた範囲では、THC単体の摂取で致死量に達するケースは現実的ではないと感じています。多くの研究でも、THCそのものの致死性は極めて低いとされています。(引用:カナダ保健省)

ただし、救急対応が必要なケースは存在すると考えています。以上のような状態が続く場合は医療機関への相談が推奨されるとされています。特に、心臓疾患・高血圧・糖尿病などの持病がある人は、THCの影響で症状が悪化する可能性があると報告されています。自分視点でも、「これは通常のバッドトリップとは違う」と感じた場合は、迷わず医療機関に相談することが最も安全だと思っています。

8:大麻バッドトリップのリスクを知って、安心して楽しむために

自分が現地で見てきた限りでは、大麻のバッドトリップは“誰にでも突然起きる特別な事故”というより、知識不足や環境、体調、摂取量が重なった時に起こる、ごくシンプルな仕組みだと感じています。つまり、正しく理解して準備しておけば、多くのケースでリスクは下げられると考えています。

特に重要だと思っているのは、「少量から始める」「空腹や疲労を避ける」「信頼できる人と安心できる環境で使う」という3つの基本です。これらは自分自身の体感とも一致しており、研究でも心理状態や環境が大麻体験に大きく影響するという報告があります。(引用:UCL研究チーム)

また、万が一不安が強くなった場合でも、深呼吸や水分補給、CBDの併用、明るく静かな場所への移動など、落ち着くための方法を知っておけば、ほとんどのケースで短時間のうちに緩和される印象があります。これは個人的な観察だけでなく、医療機関のガイドラインでも「バッドトリップは一過性」と説明されている点と一致しています。(引用:カナダ保健省)

大麻はもともと、不安や恐怖ではなく、音楽・創造性・リラックス・会話といった人間の生活を豊かにする可能性を持つ植物だと感じています。だからこそ、「楽しむための知識」を持つことが最大の安全策だと思っています。リスクを理解したうえで向き合えば、大麻はより安心でポジティブな体験に近づいていきます。

不安を完全になくすことは難しくても、情報を知っておくだけで不安は大きく減り、自分に合った使い方を選びやすくなります。知識を道具として活かしながら、落ち着いた気持ちで大麻と向き合えることが、安心して楽しむための第一歩だと考えています。

※この記事は2025/11/16に公開した情報になります。

※当サイトに掲載された情報については、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。

※当サイトに掲載された情報については、投稿者の個人的な私感が含まれている場合があります。

※ご利用等、閲覧者自身のご判断で行なうようお願い致します。

※当ウェブサイトに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切責任を負いかねます。

THAILAND CANNABIS GUIDE

タイで医療大麻を吸うなら、次に読むべき4つ

この記事を読み終えたあとに「ホテル」「安全」「お店」「最新情報(LINE)」の順で行動できるように、重要な情報だけをまとめています。

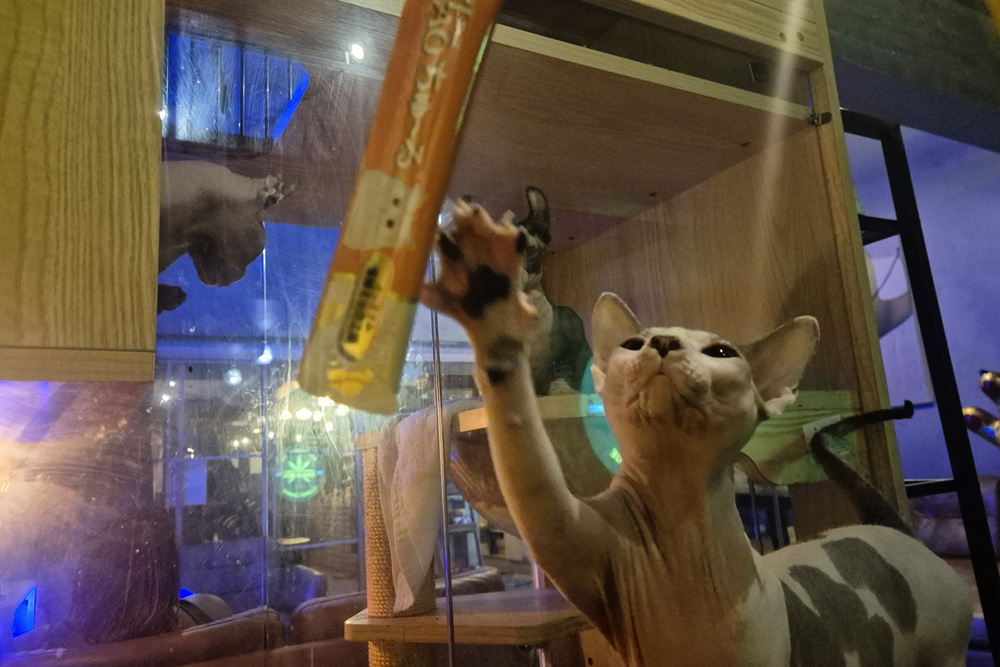

個人的にオススメの大麻薬局

Green House Thong Lo

トンロー

Tropical Thunder Dispensary

ジョムティエン

バンコクにあるオススメの大麻薬局

Siam Green Cannabis Co Phrom Phong

プロンポン

High Craft

アソーク

Amélie

チャイナタウン

Cannabis X

トンロー

Ganja Man

アソーク

Revana Café (Silom)

シーロム

Fat Buds

オンヌット

BABY BLUNT

エカマイ

パタヤにあるオススメの大麻薬局

Tropical Thunder Dispensary

ジョムティエン

The Budtender

ウォーキングストリート

Nirvana Raggaebar

ウォーキングストリート

WICHAI PAIPAR SHOP

セントラルパタヤロード

Highsiam Cannabis Dispensary

サードロード

Nuggs Premium Cannabis

サードロード